La Haute Couture redéfinit le temps de vie d’un vêtement

Un paradoxe qui devient un signal culturel

La dernière Fashion Week haute couture Automne-Hiver 2025–2026 a révélé un paradoxe saisissant. Elle a réuni l’excellence absolue du savoir-faire, des pièces uniques façonnées pendant des mois, et une réflexion de plus en plus affirmée sur la durabilité. Même dans cet univers d’exception, la temporalité longue et l’attention portée à la matière se sont imposées comme des priorités.

Ce paradoxe n’est pas anecdotique. Il marque un tournant culturel : la conviction que la mode ne peut plus s’affranchir de sa responsabilité. Et qu’au contraire, l’exigence de circularité devient un levier d’inspiration et de désirabilité.

Iris van Herpen : l’innovation au service du vivant

Le défilé d’Iris van Herpen a incarné cette ambition avec une intensité rare. Sa robe biomimétique composée de 125 millions d’algues bioluminescentes a donné vie à une silhouette mouvante, presque organique.

Plus qu’une prouesse technique, cette création interroge notre rapport à la matière. Van Herpen expérimente des biomatériaux capables de se biodégrader, des fibres issues de protéines fermentées, des procédés qui visent à réduire l’empreinte environnementale sans renoncer à l’exigence artistique.

En assumant cette hybridation entre nature et couture, elle montre qu’il est possible de réinventer la mode comme un écosystème, plutôt qu’un cycle de production jetable.

Marine Serre : l’upcycling érigé en langage esthétique

Marine Serre a poursuivi son exploration de la circularité avec une robe spectaculaire réalisée à partir de 150 bracelets de montres recyclés.

Cette pièce n’est pas seulement un manifeste. Elle démontre que l’upcycling peut devenir un signe distinctif, une signature visuelle et symbolique. Dans un univers souvent dominé par des matières vierges, Serre propose un récit différent : celui d’une mode qui assume le réemploi comme une force créative.

Son approche résonne avec une attente de plus en plus claire des consommateurs : l’envie d’acheter moins, mais mieux. Et de privilégier des pièces qui racontent une histoire, plutôt qu’un simple effet de nouveauté.

Kevin Germanier : la couture joyeuse et circulaire

Le dernier jour de la Fashion Week a été marqué par le défilé de Kevin Germanier, qui clôturait la saison avec une collection intitulée Les Joueuses. Fidèle à son ADN, le créateur suisse a présenté des silhouettes radicales, construites à partir de matériaux récupérés et transformés en pièces spectaculaires.

Parmi les créations les plus marquantes, une robe de mariée en papier japonais recyclé, des volumes sculptés à partir de ballons usagés, et des ornements issus de vêtements de seconde main métamorphosés en parures.

Germanier démontre qu’il est possible de faire de la couture un terrain d’expérimentation circulaire sans renoncer à la créativité, ni à l’audace. Son approche, hybride et festive, rappelle qu’un vêtement peut être à la fois spectaculaire et responsable, précieux et engagé.

La rareté comme antidote au jetable

La haute couture est, par définition, un territoire de rareté : des volumes infimes, un savoir-faire confidentiel, une temporalité qui s’étire sur des mois. Cette logique contraste radicalement avec l’hyperconsommation.

Ce modèle n’est pas transposable tel quel. Mais il rappelle qu’un vêtement conçu pour durer, qu’il soit une pièce unique ou une création transformée, porte en lui une valeur symbolique forte. La mode circulaire puise dans cette même idée : prolonger la vie des matières, redonner du sens au geste d’achat, réaffirmer qu’un produit n’est pas destiné à l’obsolescence programmée.

Une source d’inspiration pour toute la filière

La dernière Fashion Week n’a pas cherché à masquer ses contradictions. Elle a mis en lumière une couture parfois perçue comme élitiste, mais prête à se confronter à l’urgence climatique et aux attentes sociétales.

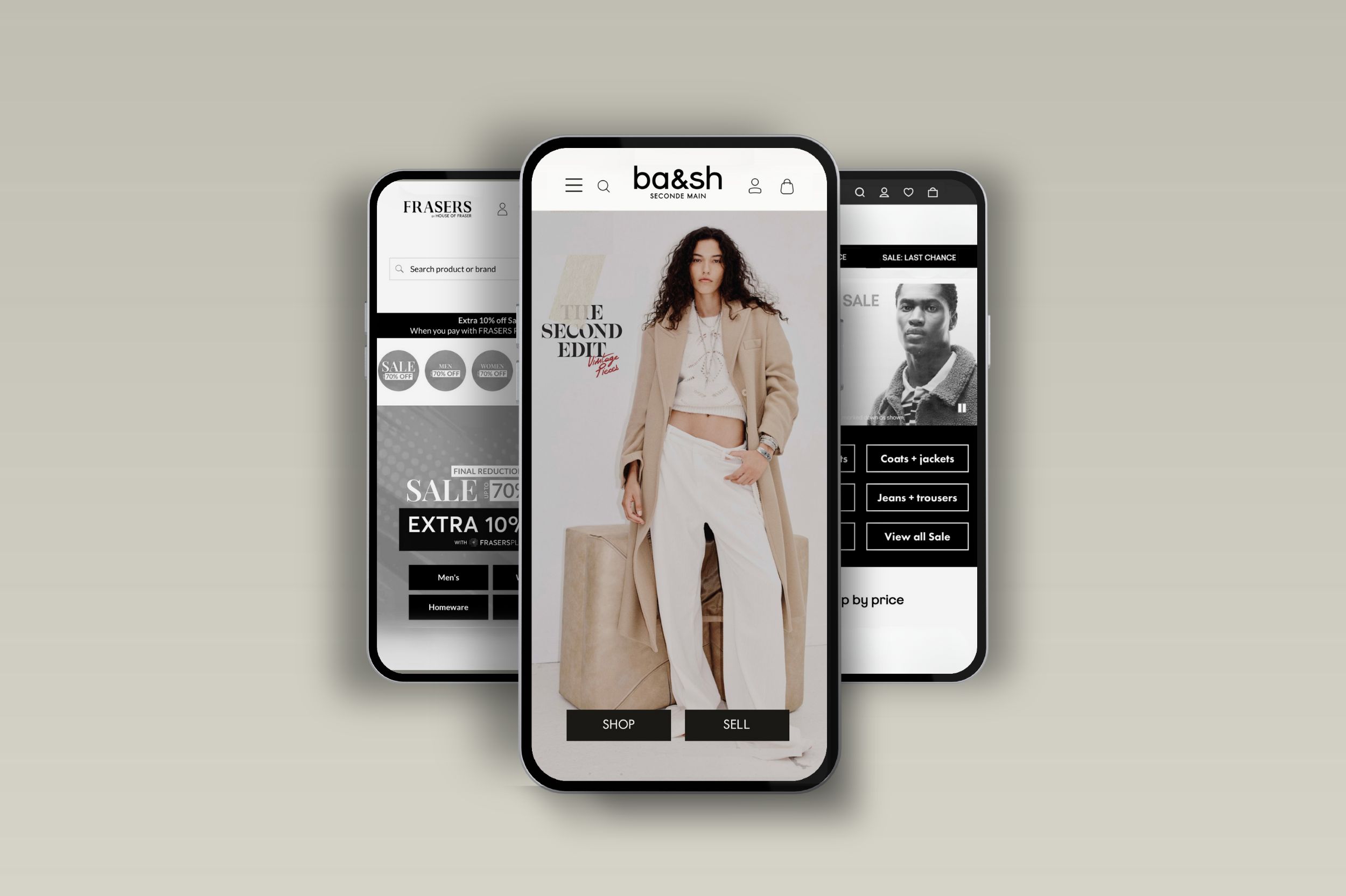

Pour les marques, c’est un signal culturel : l’innovation circulaire n’est plus marginale. Elle devient un langage commun, qui irrigue toute la chaîne de valeur, de la création au réemploi.

En s’inspirant de ces expérimentations, la mode circulaire peut revendiquer un horizon ambitieux : conjuguer désir, singularité et responsabilité. Car ce sont ces récits qui donnent au vêtement la légitimité d’exister au-delà d’une saison.

Redéfinir la désirabilité

Ces exemples rappellent qu’un vêtement ne se limite pas à sa fonction. Il est un fragment de culture, un signe d’appartenance, une projection de valeurs. Quand Germanier transforme des rebuts en sculptures textiles ou que Marine Serre assemble des bracelets recyclés, ils illustrent un principe clé : ce qui a déjà vécu peut devenir plus désirable que ce qui n’a pas d’histoire.

La mode circulaire s’inscrit dans cette dynamique : elle offre la possibilité d’acheter autrement, de prolonger la durée de vie des produits, de valoriser la mémoire plutôt que l’éphémère.

L’Automne-Hiver 2025–2026 ne signe pas une révolution immédiate. Mais elle rappelle que la durabilité n’est plus un simple engagement. C’est un territoire créatif et stratégique, qui ouvre de nouvelles perspectives pour celles et ceux qui pensent la mode comme un écosystème.

Et si le vrai luxe, demain, c’était la capacité à durer ?

Restez informés !

Abonnez-vous à la newsletter FAUME The Secondhand Review.

Votre ressource pour rester informés et inspirés dans un marché de la seconde main en constante évolution.