Acquisition, marge, retail : ce que nous ont confié 300 CEO de marques de mode européennes

Méthodologie

Cette analyse repose sur 298 entretiens menés entre janvier et juin 2025 auprès de CEO et dirigeants de marques de mode implantées dans six pays européens (France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni). Les échanges ont été réalisés par appels téléphoniques ou visios, selon une méthode qualitative semi-directive.

En échangeant avec près de 300 dirigeants de marques de mode en Europe, un constat s’est imposé : au-delà des différences de positionnement, du luxe au prêt-à-porter accessible, les mêmes difficultés émergent. Il ne s’agit pas de simples frictions opérationnelles, mais des symptômes d’un bouleversement plus profond. Le secteur tout entier cherche un nouveau point d’équilibre entre rentabilité, désirabilité et engagement.

La hausse des coûts d’acquisition digitale

Pour 80 % des CEOs interrogés, la hausse brutale du coût d’acquisition client est devenue le principal point de tension. Saturation des canaux publicitaires, inflation continue des enchères média, disparition progressive du reach organique : les leviers traditionnels s’essoufflent. Chaque euro investi rapporte moins : moins d’attention, moins de conversions, moins de fidélité.

Et depuis 18 mois, une autre dynamique aggrave encore cette pression : l’arrivée massive d’acteurs ultra-agressifs comme Temu et Shein sur le marché européen. Boostés par la politique douanière protectionniste américaine, ces plateformes réorientent leurs budgets marketing colossaux vers l’UE, faisant flamber la concurrence sur les inventaires publicitaires. Résultat : les CPM explosent, les taux de conversion baissent, et les marques locales se retrouvent à surenchérir dans un système biaisé par le dumping algorithmique.

Plusieurs dirigeants le confirment : pour simplement maintenir leurs ventes, ils ont dû augmenter leurs budgets acquisition de 30 à 50 % en moins de deux ans. Une dérive qui interroge la soutenabilité du modèle. Car une stratégie d’acquisition qui coûte plus cher qu’elle ne rapporte n’est plus un moteur… mais un piège à marge.

Une baisse préoccupante du réengagement client

54 % des CEO interrogés constatent une baisse continue du réengagement client au cours des deux dernières années. Cette tendance confirme des études plus larges du secteur : selon le Fashion CX Index 2024 (Emarsys), le taux moyen de réachat dans le prêt-à-porter a chuté de 23 % entre 2021 et 2024. En cause ? Une lassitude vis-à-vis des mécaniques classiques de fidélisation (newsletters, points de fidélité, retargeting) et une volatilité accrue des comportements d’achat, amplifiée par la pression promotionnelle généralisée.

Les marques observent une inflation de leur base CRM… mais un effondrement du taux d’activation : jusqu’à -35 % de clics sur les campagnes emailing entre 2022 et 2024 (Campaign Monitor, Benchmarks 2024). Plusieurs dirigeants témoignent d’un paradoxe : “Nous avons plus de clients que jamais dans notre base, mais de moins en moins qui reviennent naturellement.” Dans un environnement où l’acquisition coûte de plus en plus cher, cette désaffection des clients existants pèse doublement sur la rentabilité.

La perte de dynamisme des boutiques

70 % des marques rapportent une baisse sensible du trafic et du chiffre d’affaires en magasin. La pandémie a modifié durablement les habitudes d’achat, et la reprise ne s’est pas accompagnée d’un retour massif vers le retail physique.

Au-delà des chiffres, c’est le rôle même de la boutique qui se reconfigure. Longtemps pilier de la relation client, le point de vente devient pour beaucoup un showroom coûteux. Les enseignes les plus avancées y voient l’opportunité de réinventer l’expérience : transformer le magasin en hub de services et d’activation. Mais pour la majorité, l’équation reste complexe : comment redonner au retail sa place stratégique sans sacrifier la rentabilité ?

Stocks mal pilotés et dépendance aux soldes : le piège auto-alimenté

65 % des dirigeants reconnaissent une difficulté croissante à piloter leurs stocks avec agilité. En cause : des prévisions de vente encore trop rigides, peu réactives aux signaux faibles du marché (météo, tendance, conjoncture, viralité), et une segmentation produit souvent insuffisamment data-driven. Résultat : les invendus s’accumulent, et les enseignes se retrouvent piégées dans une mécanique de déstockage systématique.

Les promotions deviennent alors la variable d’ajustement par défaut. À court terme, elles écoulent. Mais à moyen terme, elles abîment. Elles fragilisent la perception de valeur, désensibilisent le client au prix plein, et laminent les marges. Le réflexe d’attente s’installe : pourquoi acheter maintenant, quand tout finit soldé ?

Cette logique fragilise aussi la trésorerie. Les produits non écoulés immobilisent du capital, figent les entrepôts, et empêchent l’investissement dans les prochaines collections. Pire : la saisonnalité perd de sa pertinence. Des collections censées tourner en trois mois restent en rayon six à neuf mois, désynchronisant les cycles commerciaux et pesant sur la dynamique des équipes.

La pression sur les marges et les ressources : un effet ciseau structurel

Plus de 60 % des marques interrogées évoquent un recul de leurs marges opérationnelles et une pression croissante sur les équipes. La hausse des coûts de production, l’augmentation des investissements marketing et la baisse de fréquentation en boutique créent un effet ciseau inédit.

Face à ces contraintes, beaucoup n’ont d’autre choix que de geler les budgets, réduire les effectifs ou différer les projets. Pourtant, la nécessité d’innover est toujours plus pressante. Les consommateurs attendent de la cohérence, des preuves d’engagement et une expérience plus responsable. Ce paradoxe est au cœur des priorités stratégiques : comment préserver la rentabilité tout en répondant aux nouvelles attentes ?

Une conviction qu’il faut faire autrement

Ces constats révèlent un consensus : le modèle fondé sur l’acquisition payante et les cycles promotionnels permanents n’est plus soutenable. Accroître les budgets marketing ne suffit plus à compenser l’érosion des marges ni à restaurer la fidélité client.

Pour un nombre croissant de marques, le levier n’est plus de dépenser plus, mais d’optimiser chaque euro investi : réduire les coûts d’acquisition dans un contexte inflationniste, maximiser la valeur client via des services à fort potentiel de rétention, préserver les marges en sécurisant les ventes au prix fort, et revaloriser le retail comme un canal de performance.

C’est dans cette logique qu’un modèle circulaire intégré s’impose, non comme une tendance opportuniste, mais comme un levier stratégique, rentable et mesurable.

Acquérir de nouveaux clients sans coût média

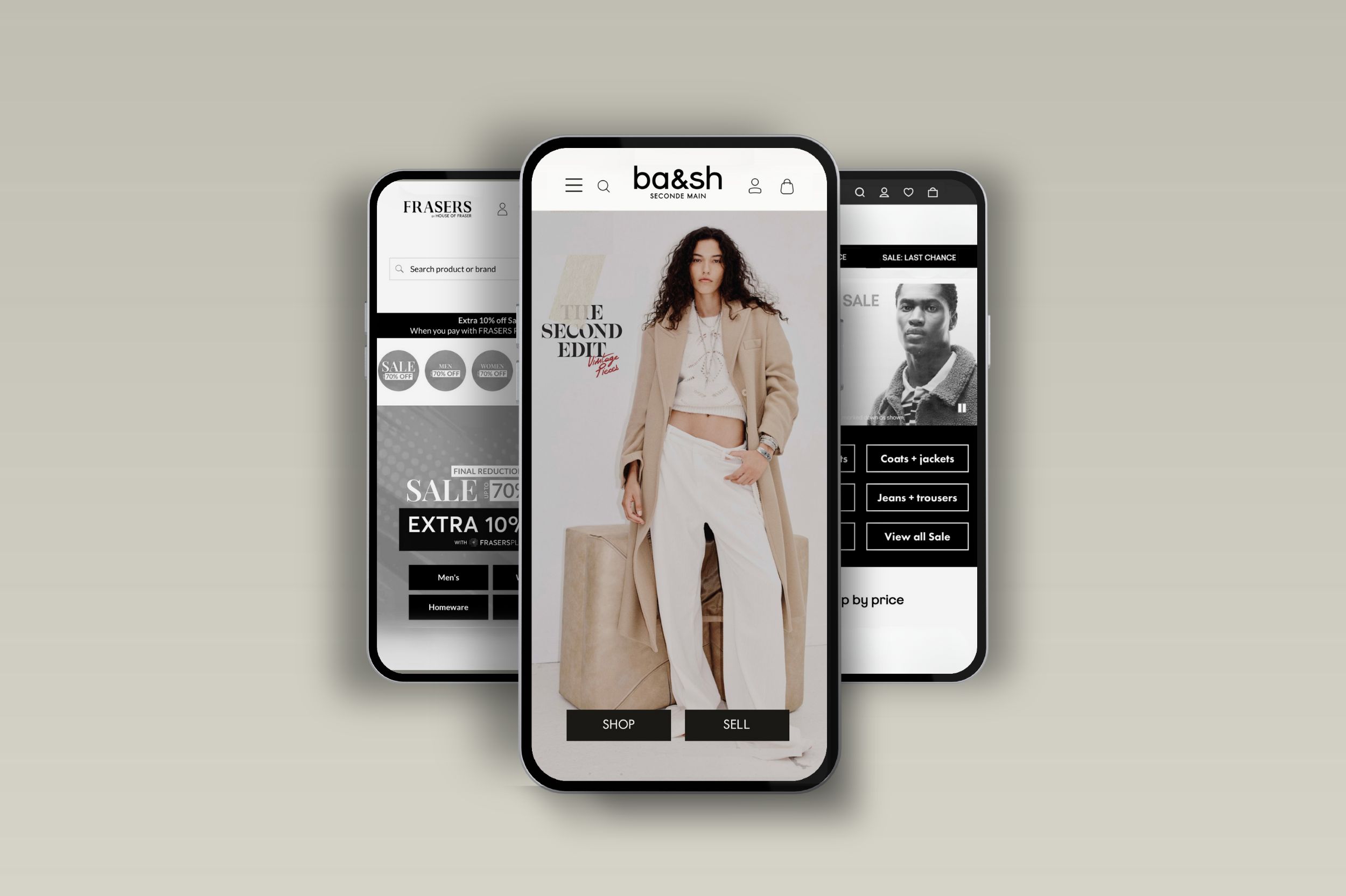

Dans un contexte où la préservation de la trésorerie est devenue une priorité stratégique, la capacité à recruter de nouveaux clients sans engager de budget marketing est un avantage concurrentiel déterminant.

Les dispositifs de revente permettent de générer une acquisition organique : en moyenne, plus de 70 % des acheteurs de seconde main sont de nouveaux clients pour la marque. Chaque revente devient un point d’entrée dans l’univers de la marque, sans mobilisation de dépenses publicitaires.

Réengager grâce à un service à forte valeur ajoutée

Côté vendeur, la revente intégrée en échange d’un bon d’achat devient un levier de réactivation client. En facilitant un usage circulaire, vendre, racheter, recommander, les marques constatent une progression significative de la valeur vie client : fréquence d’achat, panier moyen, durée de rétention.

Ce modèle résonne aussi avec l’évolution du comportement des consommateurs : dans un environnement économique incertain, ces derniers cherchent à transformer leur dressing en ressource, générant ainsi du pouvoir d’achat complémentaire.

Les marques qui captent cette logique de « walletisation » s’inscrivent dans une relation client plus durable et moins dépendante des leviers transactionnels classiques.

Redonner au retail sa puissance d’activation

Alors que le trafic en boutique reste en deçà des niveaux pré-pandémiques, la reprise physique offre une réponse concrète. Proposer un service de reprise en magasin génère jusqu’à +15 % de trafic additionnel, tout en réaffirmant le rôle du point de vente comme levier d’activation omnicanal.

Plutôt que de recourir à des animations promotionnelles ou à une digitalisation lourde, les marques peuvent ainsi renforcer la fréquentation physique tout en préservant leur rentabilité opérationnelle.

Mieux écouler ses stocks en préservant sa marge et son image

Les mécanismes de reprise contre bon d’achat constituent une alternative aux promotions traditionnelles.

Il ne s’agit pas de remplacer les soldes, qui demeurent structurelles, mais de créer un canal de revalorisation complémentaire qui limite la pression sur les remises. Contrairement à une décote visible, le bon d’achat est perçu comme un avantage client, sans impact sur la valeur perçue du produit.

95 % des bons sont utilisés sur les nouvelles collections, dont 70 % dès le jour même, en boutique. Ce système permet d’activer les stocks résiduels tout en générant du chiffre d’affaires à prix plein, en réinjectant le client dans un parcours d’achat actif.

En parallèle, l’analyse des flux de revente permet d’optimiser les achats en première main, en ajustant les volumes ou en identifiant les produits à fort potentiel, et de mieux piloter le besoin en fonds de roulement.

Générer des revenus incrémentaux

En moins d’un an, les programmes de seconde main peuvent représenter entre 3 et 5 % du chiffre d’affaires global. Un apport net, non cannibalisant, qui s’ajoute aux ventes de produits neufs et stimule ces dernières via des mécaniques de reprise. Ce chiffre est d’autant plus significatif qu’il est généré sans budget média, ni effort promotionnel.

Objectiver l’impact environnemental

Au-delà de la performance économique, les dispositifs circulaires permettent de mesurer l’impact environnemental évité. Chaque euro généré via ces programmes affiche en moyenne une réduction de 40 % des émissions carbone par rapport à une vente en première main. Un indicateur désormais central dans le dialogue avec les parties prenantes, clients, investisseurs, régulateurs, sans nécessiter de transformation lourde des opérations.

Un nouveau cercle vertueux

Face à l’effet ciseau entre acquisition inflationniste, stocks immobilisés et marges rognées, un changement de modèle s’impose : passer d’une logique d’accumulation à une logique d’activation. Allonger la durée de vie des produits. Réengager sans recourir à des dépenses marketing. Valoriser le retail autrement. Diversifier les canaux de revente tout en préservant les marges.

Ce sont les contours d’un modèle plus agile, plus résilient, et surtout, plus respectueux des contraintes de trésorerie que connaissent aujourd’hui la majorité des marques. La seconde main ne règle pas tout. Mais bien pensée, elle devient un levier d’équilibre : entre création de valeur, maîtrise des coûts et anticipation des attentes consommateurs.

Source : Faume Benchmark 2025

Données consolidées sur 50 marques partenaires ayant déployé un programme circulaire via la plateforme Faume entre janvier 2021 et avril 2025. Détails disponibles sur demande.

Restez informés !

Abonnez-vous à la newsletter FAUME The Secondhand Review.

Votre ressource pour rester informés et inspirés dans un marché de la seconde main en constante évolution.