Mode responsable : l'affichage environnemental change les règles du jeu

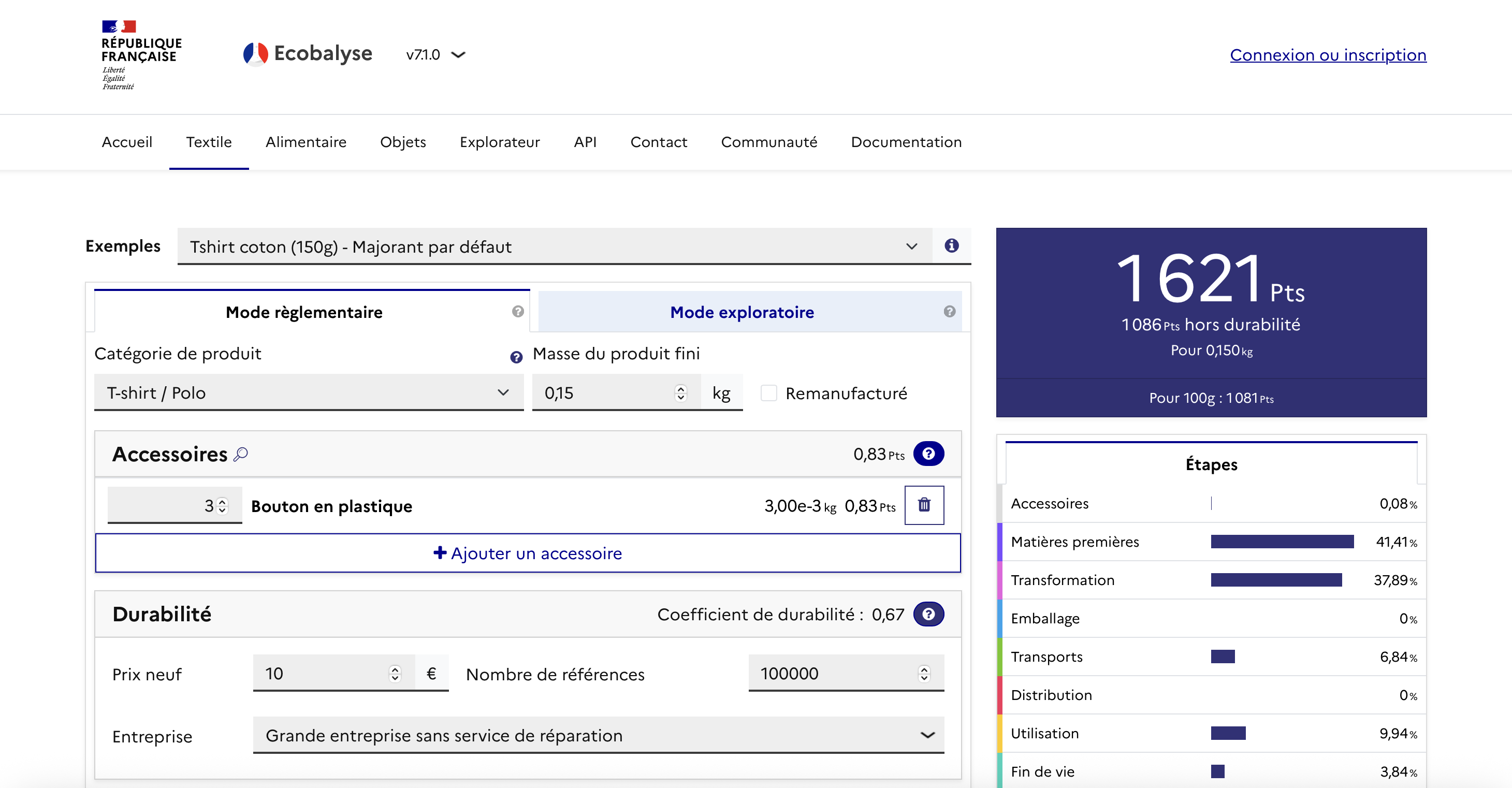

L’affichage environnemental, prévu par la loi Climat et Résilience, s’apprête à transformer le secteur textile. L’ambition affichée par le gouvernement est claire : donner aux consommateurs une information fiable et standardisée sur l’impact écologique de leurs vêtements. Mais une question se pose : cet affichage, conçu pour éclairer l’achat de produits neufs, ne va-t-il pas aussi bouleverser en profondeur le marché de la seconde main et la manière dont les marques conçoivent leurs collections ?

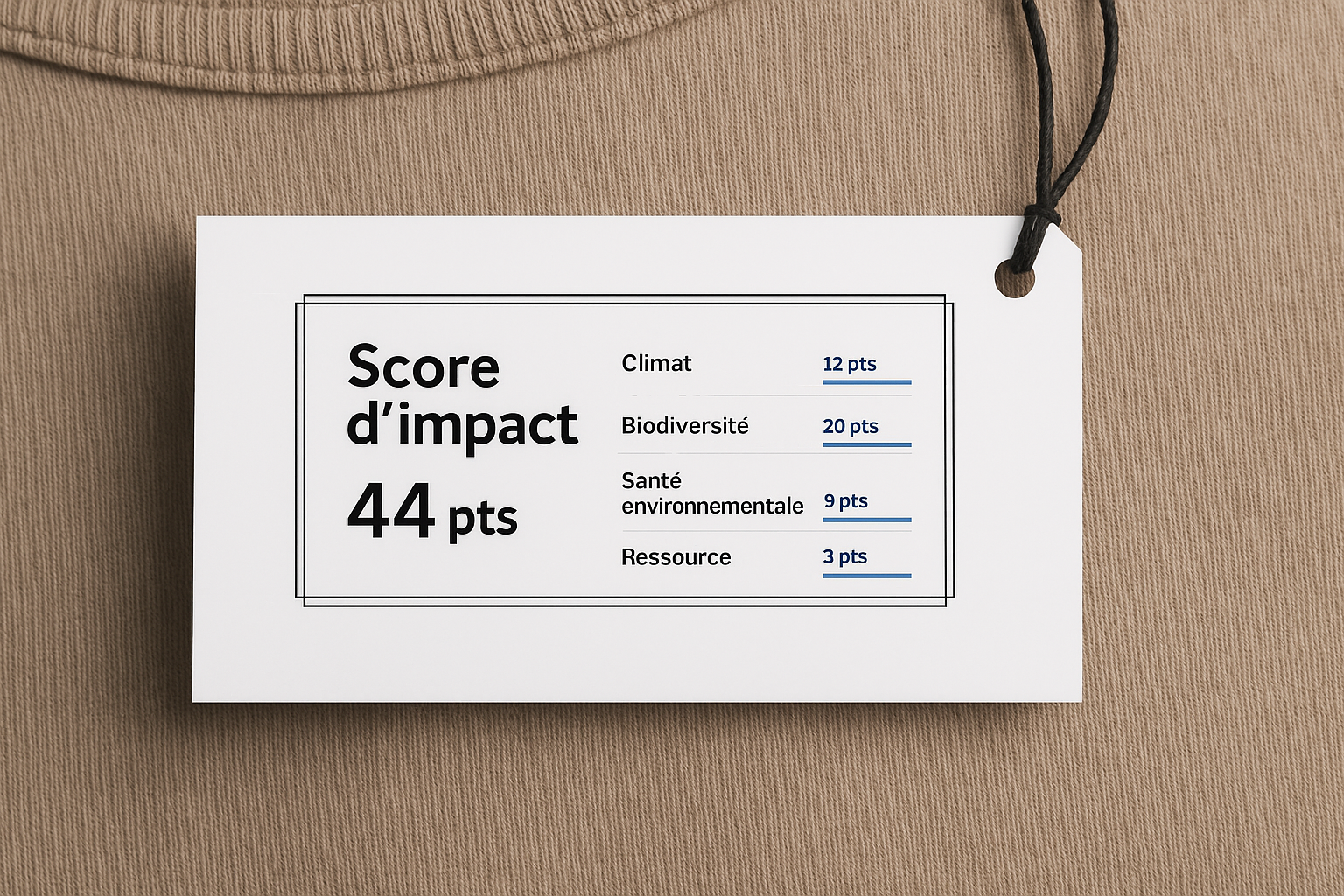

Comment fonctionne le nouvel affichage ?

L’indice est exprimé en points d’impact sur la planète : plus le score est élevé, plus le vêtement est jugé polluant. Contrairement à un système de notes fermées (A à E), il s’agit d’un chiffre absolu, permettant de comparer les vêtements d’une même catégorie entre eux.

Les critères pris en compte couvrent l’ensemble du cycle de vie :

-la fabrication des matières premières (consommation d’eau, d’énergie, usage de produits chimiques),

-les modes de transport,

-les émissions de microfibres lors du lavage,

-les possibilités de recyclage ou de réparation,

-et, à terme, la durabilité physique, c’est-à-dire la résistance réelle du produit dans le temps.

Un exemple donné par l’administration illustre l’échelle : 1 000 points constitue un score très élevé pour une paire de chaussettes, mais relativement faible pour un manteau, dont la fabrication mobilise davantage de ressources.

Avec le temps, l’exposition répétée à ces scores doit permettre aux consommateurs de se forger des repères et d’intégrer l’impact environnemental dans leurs décisions d’achat.

La durabilité physique : un changement de paradigme

C’est sans doute l’avancée la plus déterminante de l’affichage environnemental : la durabilité réelle des produits fait désormais partie de l’équation. Jusqu’ici, les analyses environnementales se concentraient sur la production ; or, l’impact se joue surtout dans la durée d’usage.

Un manteau porté dix ans plutôt que deux, une paire de chaussures réparée plutôt que remplacée, un sac revendu plutôt qu’abandonné dans un placard : autant de gestes qui réduisent mécaniquement l’empreinte par utilisation. La Ellen MacArthur Foundation estime qu’allonger de seulement neuf mois la durée de vie d’un vêtement diminue de 20 à 30 % ses émissions carbone, sa consommation d’eau et ses déchets.

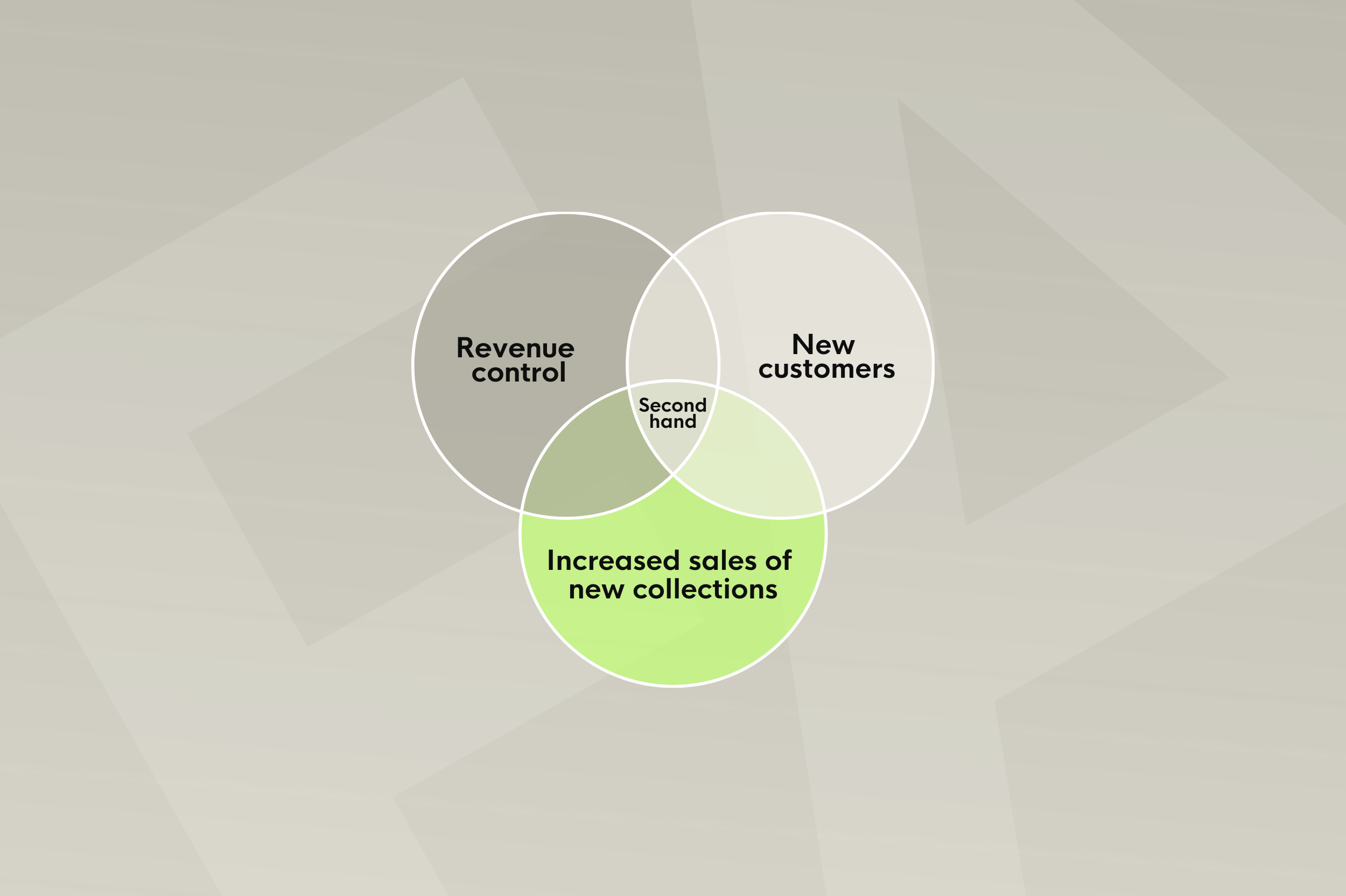

Ce glissement change profondément la donne : la qualité, la réparabilité et le réemploi ne relèvent plus de la seule RSE, mais deviennent des leviers économiques mesurables. Pour les marques, cela signifie que la valeur d’un produit ne se limite plus à son prix de vente initial, mais aussi à sa capacité à durer et à circuler.

Un indicateur de valeur résiduelle

L’affichage environnemental ne se limite pas à un repère écologique : il pourrait, à terme, devenir aussi un signal économique complémentaire. Un vêtement bien noté sera perçu comme plus vertueux et, dans certains cas, comme plus susceptible de conserver de la valeur dans le temps.

Pour le consommateur, acheter un vêtement bien noté peut renforcer l’idée de sécuriser une partie de sa valeur future. Mais la comparaison avec l’automobile et l’argus doit être maniée avec prudence : le marché de la mode reste beaucoup plus fragmenté et soumis aux effets de tendance. Dans la réalité, la désirabilité, la rareté ou l’état d’un produit pèseront toujours davantage que son score environnemental. Celui-ci ne sera pas un déterminant unique, mais plutôt un repère additionnel qui, s’il est adopté par les plateformes, pourrait peu à peu s’installer dans les critères de revente.

Un levier possible de pricing et de confiance

L’intégration de l’affichage environnemental dans le marché secondaire ouvre des perspectives, mais là encore à nuancer. Les plateformes ou les marques qui internalisent la revente pourraient s’appuyer sur le score pour ajuster leurs algorithmes de pricing : par exemple, valoriser davantage un produit durable et bien noté, ou accélérer la rotation d’une pièce moins performante.

Dans les faits, ces usages resteront progressifs et dépendront de l’adoption réelle de l’indicateur. Le score pourrait ainsi jouer le rôle d’un facteur secondaire de valorisation, utile surtout dans les programmes officiels de reprise mis en place par les marques.

En revanche, son apport en matière de confiance est plus immédiat : là où l’occasion souffrait d’une asymétrie d’information, l’affichage introduit un langage standardisé et vérifiable. Sans inverser les logiques de désirabilité, il peut contribuer à rassurer l’acheteur et crédibiliser les produits les mieux conçus.

La boucle de rétroaction pour les marques

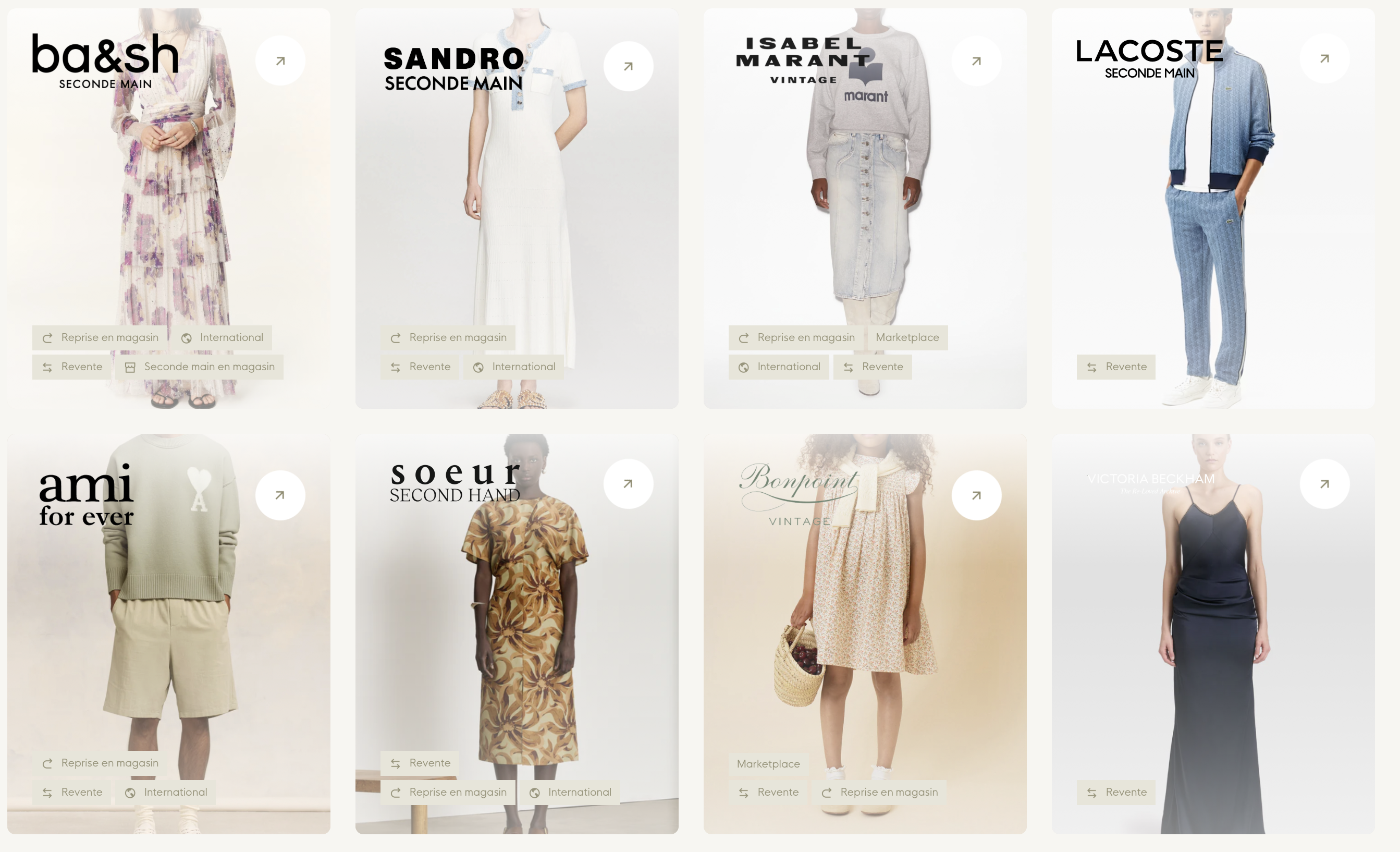

Pour les marques, l’impact est double. Celles qui intègrent la seconde main dans leur modèle peuvent utiliser cet affichage comme un outil de pilotage industriel.

En collectant les données issues de la revente, durée d’usage réelle, réparations, taux de reprise, vitesse de rotation, elles enrichissent la conception de leurs futures collections. Résultat : des produits mieux conçus, mieux notés, et donc plus attractifs dès l’achat initial.

C’est une boucle de rétroaction : plus la marque structure son canal de revente, plus elle améliore son affichage environnemental, et plus elle renforce la fidélité client. Chaque vêtement devient un actif circulaire, pensé dès la conception pour conserver de la valeur.

Entre promesse et vigilance

La promesse est ambitieuse : faire de l’affichage environnemental non plus un simple outil de transparence, mais le moteur d’une mode circulaire, où la valeur d’un vêtement se mesure autant à sa capacité à durer et à circuler qu’à son prix d’achat initial.

Encore faut-il éviter les écueils. La crédibilité du dispositif dépendra d’abord de la fiabilité et de la comparabilité des scores : sans méthodologie robuste et cohérente, la confiance des consommateurs serait rapidement compromise. Il faudra également se prémunir des effets pervers, car un système mal calibré pourrait survaloriser certaines catégories de produits ou créer une illusion de vertu qui, paradoxalement, encouragerait la surconsommation. Enfin, la pédagogie sera déterminante : un indicateur, aussi sophistiqué soit-il, reste inutile s’il n’est pas compris. Investir dans l’accompagnement du public sera essentiel pour transformer la donnée brute en véritable repère de décision.

En somme, l’affichage environnemental ne tiendra sa promesse que s’il conjugue rigueur scientifique, équité sectorielle et lisibilité pour le grand public.

La voix des acteurs

« L’affichage environnemental introduit une nouvelle dimension : celle de la durabilité comme valeur. Ce n’est pas encore un argus universel, mais un signal qui, s’il est intégré et compris, peut renforcer la confiance et la fidélité. Pour les marques, c’est un levier stratégique : concevoir des produits qui circulent mieux et plus longtemps. »

— Aymeric Dechin, CEO de Faume

Une opportunité stratégique plus qu’une contrainte

Si elles sont correctement mises en œuvre, ces nouvelles règles ne doivent pas être vues comme une contrainte réglementaire, mais comme un levier de compétitivité. Pour le consommateur, elles transforment l’achat en investissement revendable. Pour les marques, elles créent un alignement inédit entre écoconception, durabilité et seconde main. Pour le marché, elles offrent enfin un langage commun entre produit neuf et revente, ouvrant la voie à une économie plus fluide et transparente.

La régulation, souvent perçue comme un frein, peut ainsi devenir l’architecte discret d’une mode plus sobre, plus robuste et plus circulaire. L’enjeu pour les marques n’est pas seulement de se conformer à une obligation, mais de saisir une occasion rare : celle de redéfinir la valeur d’un vêtement à l’aune de sa durée de vie et de sa capacité à circuler.

Restez informés !

Abonnez-vous à la newsletter FAUME The Secondhand Review.

Votre ressource pour rester informés et inspirés dans un marché de la seconde main en constante évolution.